市井飄香,鼎盛輝煌——宋代香文化

添加時間:2013-12-14 01:03:37資料來源:網絡文章 排版:寧韻茶香

宋代奉行崇文抑武的治國方略,軍事力量薄弱,但科技領先,文化繁榮,經濟發達,是中國文化發展史上又一輝煌時期,香文化發展到了鼎盛階段。香已經普及到社會生活的方方面面,宮廷宴會、婚禮慶典,茶坊酒肆等各類場所都要用香;香藥進口量巨大,政府以香藥專賣,市舶司稅收等方式將香藥納入國家管理且收入甚豐;文士盛行用香制香,龐大的文人群體對整個社會產生廣泛的影響,也成為香文化發展的主要力量。

宋人大量進口香料。一九七三年八月在泉州灣發現一艘南宋香料胡椒船,沉船倉內發現的乳香、龍誕香、降真香、檀香、沉香多達四千七百多斤。《宋會要輯稿》記載南宋紹興二十五年(1155年)從占城(越南中南部)進泉州的香品中有沉香等七種香料,達六萬三千三百三十四斤。海外輸入香料的數量巨大,由此可見一斑。

南宋 官窯 粉青雙耳弦紋爐

市井生活隨處可見香的身影。街市上的香鋪、香人、隨處可見,也有專門制作印香的商家,甚至酒樓也有隨時供香的香婆。街頭有添加香藥的各種食品、飲品。在描繪汴梁風貌的國寶《清明上河圖》中,有多處描繪了與香有關的景象,其中可以看到一香鋪門前立牌寫有“劉家上色沉檀揀香”。 《東京夢華錄》記載:北宋汴梁,“士農工商,諸行百戶”,行業著裝各有規矩,香鋪里的香人則是“鼎帽披背”,可見香人已經成為一個專門的行業。他們“日供打香印者,則管定鋪席人家牌額,時節時節即印施佛像等。”還有人“供香餅子,炭團等”。《武林舊事》卷六記載:南宋杭州酒樓“有老姬以小爐炷香為供者,謂之香婆。”

辛棄疾《青玉案•元夕》即寫了香風四溢的杭州城:“東風夜放花千樹,更吹落,星如雨。寶馬雕車香滿路。鳳簫聲動,玉壺光轉,一夜魚龍舞。蛾兒雪柳黃金縷,笑語盈盈暗香去。眾里尋他千百度,暮然回首,那人卻在,燈火闌珊處。”

宋時富貴人家的車嬌常要薰香,除了香包、香粉,還用焚香的香球,香氣馥郁,謂之香車。陸游《老學庵筆記》云:“京師承平時,宗室戚里歲時入禁中,婦女上犢車,皆用二小鬟侍持香毯在旁,而袖中又自持兩小香毯,車馳過,香煙如云,數里不絕,塵土皆香。”

宋代的各種宮廷宴會、慶典都要用香。南宋官貴之家常設“四司六局”(帳設司、廚司、茶酒司、臺盤司、果子局、蜜煎局、菜蔬局、油燭局、香藥局、排辦局),市民不論貧富,都可出錢雇請,幫忙打理筵席、慶典事宜。香藥局的主要職責即是薰香、負責香球、火箱、香餅、聽候索喚諸般奇香及醒酒湯藥之類。宋代的絕大多數傳統節日都要用香,當時民俗興盛,一年四季香火不斷。

宋 哥窯 米色簡式三足爐

用香的形式多樣化。既有單用沉香、龍腦、乳香、降真香等高檔香藥,也使用配方考究的合香,焚香用的炭餅亦用多種原料精工制作。

用香形式上既有焚燒、薰香、也有香炷、香丸、香粉印香(又稱篆(zhuàn)香)線香、還有在墨中、食品、飲品、茶餅添加香藥的做法。宋代魏泰《東軒筆錄》記載宋真宋時宰相丁謂,“…臨終前半月,已不食,但焚香危坐,默誦佛書,以沉香煎湯,時時呷少許。…附囑后事,神志不亂,正衣冠奄然而去。”這不就是現在港臺和沿海城市香友用沉香泡水,泡茶,泡酒的“先行者”嗎?

醫家喜用香藥。宋代醫家對香藥的喜愛程度空前絕后,各種醫方普遍使用香藥。可見于《圣惠方》、《圣濟總錄》、《和劑局方》、《蘇沉良方》、《普濟本事方》、《濟生方》、《御藥院方》等等。

文人詠香制香成一時風氣。宋代文人盛行用香,生活中處處不離香。寫詩填詞要焚香,撫琴賞花要焚香,宴客會友、獨居幽坐、案頭枕邊、燈前月下都要焚香。真可謂香影不離,無處不有。黃庭堅曾言:“天資喜文事,如我有香癖。”愛香的宋元文人難以計數。他們不僅焚香用香,還收輯、研制香方,采置香藥,配藥合香。文人雅士之間常以自制的香品及香藥、香具相互贈送。蘇軾曾自制了一種“印香”香粉和銀篆盤,檀香木雕刻的觀音像送給蘇轍作壽禮,并增詩“子由生日,以檀香觀音及新合印香、銀篆盤為壽”。

黃庭堅也曾以他人所贈“江南帳中香”為題作詩贈送蘇軾。

陸游有詩《燒香》描述自己用海南沉香、麝香、蜂蜜等合制薰香:“寶薰清夜起氤氳(yīnyūn),寂寂中庭半月痕。小斫(zhuó)海沉非弄水,旋開山麝取當門。蜜房割處春芳半,花露收時日未暾(tūn)。安得故人同晤語,一燈相對看云屯。”

宋人詠香詩文的文學成就也達到了歷史高峰,其數量之多,質量之高令人拍案驚嘆。有些人寫香的作品有幾十首甚至上百首,其中不乏文壇名家,如晏殊、晏幾道、歐陽修、蘇軾、黃庭堅、辛棄疾、李清照、陸游等等,他們留下的燦爛文辭,既是當時香文化的真實寫照,也是中國香文化步入鼎盛時期的重要標志。

李璟:“夜寒不去寢難成,爐香煙冷自亭亭。”

李煜:“燭明香暗畫樓深,滿鬢清霜殘雪,思難任。”

歐陽修:“沈麝不燒金鴨冷,籠月照梨花。”“愁腸恰似沉香篆。千回萬轉縈(yíng)還斷。”

蘇軾:“金爐猶暖麝煤殘,惜香更把寶釵翻。”“夜香知與阿誰燒,悵望水沉煙裊。”

黃庭堅:“一炷煙中得意,九衢塵里偷閑。”

辛棄疾:“記得同燒此夜香,人在回廊,月在回廊。”“老去逢春如病酒。唯有,茶甌(ōu)香篆小簾櫳。”

李清照:“薄霧濃云愁永晝,瑞腦銷金獸。”

陸游:“一寸丹心幸無愧,庭空月白夜燒香。”“銅爐裊裊海南沉,洗衣襟。”

倪思“齊齋十樂”亦列有“焚香”:“讀義理書,學法帖字,澄心靜坐,益友清談,小酌半醺,澆花種竹,聽琴玩鶴,焚香煎茶,登城觀山,寓意弈棋。雖有他樂,吾不易矣。”

元雜劇的代表作《西廂記》中,香也扮演了一個重要角色,所有的情節推進都與“焚香”有關,有大量的涉及香的唱詞,而故事的發生地就是則天娘娘的“香火院”。與鶯鶯對詩后,張生心生相思:“霎時雨過琴絲潤,銀葉龍香燼,”琴歌傳情之時,有“寶獸沉煙裊絲碧。”金圣嘆在點評時,也提到了“香”:《西廂記》必須掃地讀之。掃地讀之者,不得存一點塵于胸中也。《西廂記》必須焚香讀之,焚香讀之者,致其恭敬,以期鬼神之通之也。

品香境界上有重大突破。宋人品香時,已經非常重視隔火薰香,來達到出香的目的,雖稱之為焚香,但并非直接焚香燒香材。宋代楊萬里有《焚香》詩:

灼瓷作鼎碧于水,削銀為葉輕似紙;

不文不武火力勻,閉閣下簾風不起。

詩人自炷古龍誕,但令有香不見煙;

素馨欲開茉莉折,底處龍誕示旃(zhān)檀。

平生飽食山林味,不耐此香殊嫵媚;

呼兒急取蒸木犀,卻作書生真富貴。

這首詩非常形象地敘述了宋人的出香的過程。我們從詩中可以看到:首句說瓷爐顏色青翠欲滴,因為瓷爐不但輕巧,不導熱,而且無味,它選的是青瓷鼎式爐。然后備一片薄如紙的“銀葉”來作隔火的材料。第三句是說火溫的調控要均勻。第四句是說品香的處所“香室”,要透氣但不通風。第五句是說自己拿出龍誕好香,只讓烘出香味,但不能冒煙。

在品香境界的把握上,也提出了具體標準。品香過程不僅僅是氣味的分辨而已,而是由嗅覺器官“知覺”,到思維上“觀想”的一種升華。

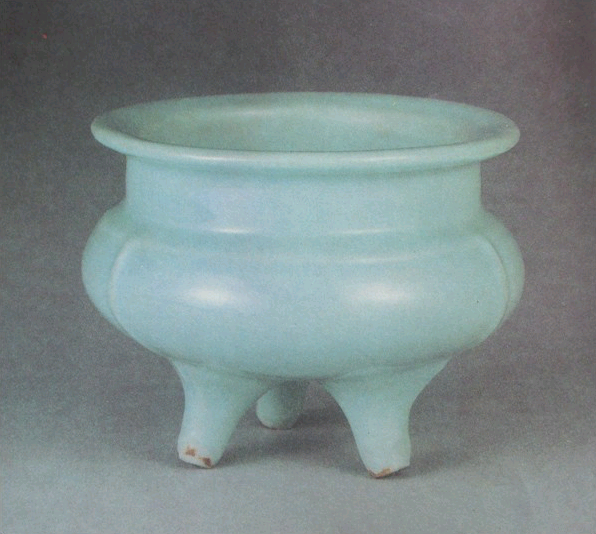

宋 龍泉窯 粉青鬲式爐

所以謂之“鼻觀”。并且提出了“猶疑似”的審美判斷。“猶疑似”就是在似與不似之間,去把握一種靈動之美,模糊之美,這與禪宗“說一物便不中”的境界十分相似,所以品香中的美感經驗應當人人都有,但如何表達才算高妙,那就要看個人水平了。宋代劉子翚(huī)《龍誕香》寫道:“瘴海驪龍供素沫,蠻村花露挹青滋;微參鼻觀猶疑似,全在爐煙未發時。”

| ||||||